Thema verfehlt?

Über die Schwierigkeiten im Umgang mit Form und Inhalt Zum Wettbewerb für eine Gedenkstätte am Platz der ehemaligen Synagoge in der Gottschedstraße

Wer erinnert sich – wie ich – noch heute an die spannenden Momente längst vergangener Schulzeit, wenn die Rückgabe der Aufsätze anstand? Das verheerendste Urteil vor der versammelten Klasse konnte nach meiner Erinnerung nur lauten: Thema verfehlt!

Die schönste Schrift konnte dieses Urteil nicht revidieren oder mildern. Heute weiß ich natürlich: Es gibt viel Schlimmeres, als solche kleinen persönlichen Niederlagen. Das Leben geht darüber hinweg. Es bleibt im schlimmsten Fall eine vage, nur noch sehr nebulös unangenehme Erinnerung. Bis in die frühe Kindheit reichen also meine Erfahrungen über die Schwierigkeiten zurück, Form und Inhalt in eine angemessene, stimmige und harmonische Einheit zu bringen.

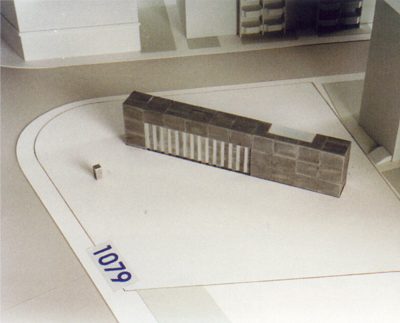

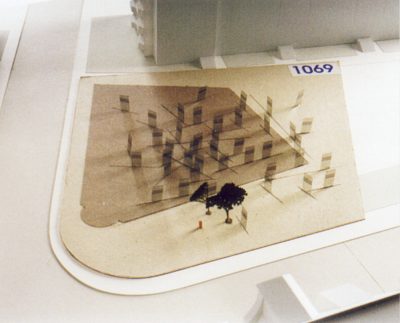

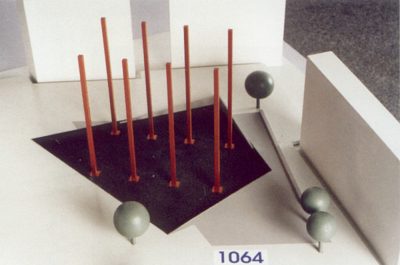

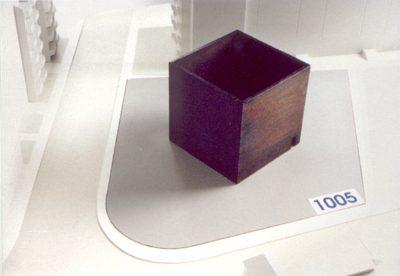

Die Ausstellung über die „Ergebnisse des künstlerischen Wettbewerbs zur Gestaltung einer Gedenkstätte für die verfolgten, ausgegrenzten und ermordeten jüdischen Bürger der Stadt Leipzig auf dem Areal der 1938 zerstörten Synagoge“ rief mir ganz unerwartet diese unangenehmen Kindheitserinnerungen ins Gedächtnis zurück. Ausgangspunkte und Fakten sind dem interessierten Leipziger hinlänglich bekannt: An der Ecke Gottschedstraße/Zentralstraße stand seit 1855 bis zum November 1938 die imposante Gemeindesynagoge als das bemerkenswerteste architektonische Zeichen jüdischen Lebens in unserer Stadt.

Jedes Jahr in den Novembertagen trafen und treffen sich Menschen an dieser Stelle in Erinnerung an die traumatischen Ereignisse, die sich nicht aus dem öffentlichen Bewußtsein verdrängen lassen. Der Unmut über die heutige unwürdige Situation des Platzes wurde nicht nur bei dieser Gelegenheit immer lauter und nachdrücklicher formuliert. Wo sich früher die Gemeindemitglieder zum Gottesdienst mit Orgelbegleitung zusammenfanden, versorgt heute ein häßliches Trafohäuschen die Anwohner mit Strom. Ein Stellplatz für unsere unentbehrlichen modernen Fortbewegungsmittel dominiert den historischen Ort.

Der schlichte Gedenkstein, an den Rand des Geschehens gedrängt, im wuchernden Grün fast verschwindend, wirkt wie ein Feigenblatt in dieser Situation. Der politische Wille zur Veränderung war spätestens seit 1990 vorhanden. Es galt einige bürokratische und parlamentarische Hürden zu nehmen, bis am 22. Juni diesen Jahres die eingangs erwähnte Ausstellung mit dem sperrigen Titel eröffnet werden konnte. Wer im Vorfeld der Eröffnung vielleicht angstvoll nach Berlin blickte und das Losbrechen einer ähnlichen unproduktiven bis unsäglichen Diskussion befürchtete, wurde eines anderen belehrt, denn es herrscht öffentliches Schweigen.

Die gezeigten Ergebnisse des künstlerischen Wettbewerbs bedürfen aber der allgemeinen und vor allem öffentlichen Diskussion. Es besteht also kein Anlaß zur Beruhigung. Das gegenwärtige Schweigen ist allzu trügerisch und könnte sich leicht als die gefürchtete Ruhe vor dem Sturm erweisen.

Ich weiß aus meinen eingangs geschilderten Kindheitstagen: Wo das Thema verfehlt wurde, ist auch mit der Form kein überzeugendes Ergebnis zu erreichen. Nur hier ist es erlaubt, eine Frage zu stellen, die ich als Dreikäsehoch niemals gestellt hätte: Vielleicht war das Thema nicht klar genug formuliert? Das Thema berührt auch sechzig Jahre nach Kriegsbeginn noch immer die Grundfesten unseres Selbstverständnisses und erzeugt regelmäßig end- und fruchtlose Debatten. Diese Tatsache spiegeln leider auch die meisten der ausgestellten Entwürfe wider: Sie wirken sehr auf „political correctness“ bedacht, vorsichtig, grüblerisch, formalistisch, austauschbar. Ein einziges intensives Gespräch mit einem Überlebenden oder auch das Erinnern an eigene familiäre Bezugs-punkte (in fast jeder deutschen Familie ist mindestens ein Mitglied im Krieg gefallen) hätten nach meinem Eindruck zu überzeugenderen, weil menschlicheren und deutlicher von Herzen kommenden Ergebnissen führen können.

Ort des Gedenkens – für wen?

Der Ursprung vieler Mißverständnisse liegt in der offensichtlichen Schwierigkeit für die Beteiligten, sich einzugestehen, daß an dieser Stelle zuallererst etwas für uns selbst entstehen muß und nicht etwa für die jährlich seitens der Stadt eingeladenen Gäste, welche wir umständlich „ehemalige jüdische Leipziger Mitbürger“ nennen. Es gibt keine Tradition des öffentlichen Eingestehens eigener Unzulänglichkeit und des dramatischen Versagens, obwohl wir das zum Überleben brauchen wie das tägliche Brot. Am Standort der Gemeindesynagoge sollten wir uns den Spiegel eigenen Scheiterns vorhalten können. Die später Geborenen können und werden sich dort selbst nur angesprochen fühlen, wenn sie nicht sicher sein können, daß sie sich gegenüber ihren jüdischen Nachbarn wirklich moralisch besser verhalten hätten als die Generation ihrer Väter und Großväter. Aus dieser bleibenden Unsicherheit kann die Kraft erwachsen, persönlich dafür einzustehen, daß niemand mehr auf eine derartige Probe menschlicher Courage gestellt werden muß. Die umgebrachten Leipziger Juden können wir nicht wieder zum Leben erwecken. Die Vertriebenen werden auch nicht dauerhaft hierher zurückkehren. Die nach wie vor spürbar Fehlenden können uns aber helfen, fortdauernde Unzulänglichkeit zu erkennen, einzugestehen und im besten Fall zu überwinden.

Die „Leipziger Lösung“

Samuel Josef Agnon verdanken wir die Überlieferung von der „Leipziger Ware“ als einem in der Messewelt der zwanziger Jahre allgemein anerkannten Gütesiegel für besondere, einzigartige Produkte, die höchsten Ansprüchen genügten. Ein Kind als „Leipziger Ware“ zu bezeichnen, war höchstes Lob für die Eltern.

Die Leipziger Juden waren in ihrer Gesamtheit etwas ganz Besonderes, Unvergleich-liches, also „Leipziger Ware“. War es gestalterisch unlösbar, am Standort der Gemeindesynagoge ein künstlerisches Spiegelbild der untergegangenen alten Leipziger Gemeinde entstehen zu lassen? Keines der ausgewählten künstlerischen Ergebnisse genügt meines Erachtens in überzeugender Weise diesem Anspruch. Sie könnten ebenso in Dresden, Bad Mergentheim oder anderswo errichtet werden. Am ärgerlichsten ist hier eigentlich die hinlänglich bekannte Standardlösung mit der Namensnennung als formalem Versuch der Individualisierung.

Die künftigen Generationen

Ein weiteres Manko der meisten Entwürfe liegt darin, daß offensichtlich nicht der Frage nachgegangen wird. wie bei den künftigen Generationen, die keine eigenen Bezugs-punkte zu diesen historischen Ereignissen haben werden, durch die Gestaltung des historischen Ortes emotionales Interesse geweckt werden kann. Letztendlich könnte für Leipziger und Gäste der bedrückende Eindruck entstehen, daß hier eine Verpflichtung abgearbeitet wurde und nun wieder zur Tagesordnung übergegangen werden kann. Es kann nicht gleichgültig oder stillschweigend hingenommen werden, daß hierüber das Leben hinweggeht wie immer, wenn das Thema verfehlt wurde. Das Leben ist seit 1990 schon über viel zu viele Zeugnisse jüdischen Lebens in unserer Stadt hinweggegangen: Fröhliches Gelächter und munteres Klappern der Kaffeetassen bestimmten die Geräuschkulisse auf der Terrasse an der Parthe am Zoo in der warmen Jahreszeit. Die Demütigungen und Erniedrigungen, die jüdische Familien vor ihrer Deportation ins Niemandsland an dieser Stellewährend der Polenaktion im Oktober 1938 erleiden mußten, setzen sich so Tag für Tag mit anderen Mitteln fort. Die quälende Frage auf dem eindrucksvoll schlichten Gedenkstein »Wo ist dein Bruder?« bleibt ungehört und unbeantwortet Mit dem wohl unabwendbaren barbarischen Abriß des Henriette-Goldschmidt-Hauses wird eine weitere Wunde in die Stadtgeschichte geschlagen werden. Aus der Ariowitsch-Synagoge im Hinterhaus der Färberstraße 11 werden schicke Lofts. Nichts wird dort an die mit unsäglicher Traurigkeit heimlich aus dem Fenster schauenden Alten erinnern, die von dort „auf Transport gen Osten“ gingen. Auch die unsichtbaren Wunden vernarben nicht und können uns Phantomschmerzen verursachen.

Erstveröffentlichung:

Leipziger Blätter 1999, Heft 35, S. 39