60 Jahre Staatsarchiv

Vortrag gehalten am 23.05.2014 anlässlich der Festveranstaltung zum 60. Jahrestag der Gründung des Staatsarchiv Leipzigs

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

lieber Herr Jäger,

gerne habe ich Ihre Einladung angenommen, den heutigen besonderen Tag zum Anlass zu nehmen, um zumindest summarisch meine Erfahrungen mit Ihnen zu teilen, die ich in fast 25jähriger Befassung mit den Judaica-Beständen Ihres Hauses gesammelt habe.

Ich möchte mich hierbei hauptsächlich auf die Tücken und Gefahren konzentrieren, mit denen derjenige konfrontiert werden kann, der sich mit jüdischen Themen befasst.

Es gibt wohl kaum einen Bereich der Zeitgeschichte von dem wir eine klarere Vorstellung zu haben glauben, als der der Judenverfolgung. Denn wir können uns auf eine unüberschaubare Flut an Publikationen zu fast allen erdenklichen Teilaspekten stützen. Folglich gehen wir schon mit einer verfestigten Überzeugung an das von uns gewählte Thema heran.

Das ist immer problematisch, weil es allzu leicht den Blick verengt. Das gilt umso mehr bei der Nutzung von Überlieferungen, die fast durchgehend Akten sind, die aus Verfolgersicht entstanden.

Natürlich entstehen Dokumente immer interessengesteuert. Man sollte deshalb beim Lesen die konkrete Motivation des Verfassers mitdenken, die zur Niederschrift führte. Letztendlich kann keine zweifelsfreie Klarheit über die hinter dem historischen Dokument stehende Interessenlage erzielt werden. Ich plädiere aber dafür, gerade diese Überlieferung mit großer Sorgfalt auszuwerten.

Zu Bedenken ist dabei auch, was – bewusst oder unbewusst – nicht aufgeschrieben wurde. Um an dieser Stelle einmal konkret zu werden: Wenn eine Auflistung des Hausrates von emigrierten oder deportierten Juden, die zum Zwecke der Versteigerung erstellt wurde, keine wertvollen Kunstwerke enthält, ist das eine Beweis dafür, dass es diese in diesem Haushalt nicht gab?

Dem Risiko von Fehleinschätzungen kann insbesondere dadurch begegnet werden, dass sich der Nutzer andere Quellen erschließt, mit denen die vorgefundenen im Aussagegehalt abgeglichen werden können.

Ein solches Regulativ waren für mich die Bestände im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv in Hannover. Dort liegen die Akten der Wiedergutmachungsverfahren, die Verfolgte aus Leipzig betreffen. Es würde zu weit führen, auf die vielfältigen Probleme einzugehen, die sich wiederum bei der Auswertung dieser Akten ergeben. Auch sie bergen Gefahren. Weniger wegen der Erinnerungslücken der Verfolgten, als vielmehr wegen der Tatsache, dass die Wiedergutmachungsanträge häufig von Beamten bearbeitet wurden, die selbst in unterschiedlichen Umfang in die zu bewertenden Verfolgungsvorgänge verstrickt waren.

Ein Regulativ in diesem Sinne waren für mich aber auch persönliche Gespräche. Einerseits mit den wenigen noch lebenden Zeitzeugen, anderseits mit zwei Historikern, an deren Verdienste ich an dieser Stelle zumindest durch ihre Erwähnung erinnern möchte: Manfred Unger, der langjährige Direktor des Leipziger Staatsarchivs und Renate Drucker, die vormalige Direktorin des Leipziger Universitätsarchivs und Vorsitzende der Ephraim Carlebach Stiftung. Schade, dass beide heute nicht unter uns sind.

Doch zurück zur Überlieferung der Verfolger, die den Hauptteil des Judaica-Bestandes des Leipziger Staatsarchivs ausmacht. Nicht immer findet sich hierin der uns sattsam bekannte Ton, den wir mit Victor Klemperers LTI verbinden. Die kalte Sachlichkeit, die viele Dokumente dieser Zeit prägt, wirkt aber ebenso bedrückend. Denn hieraus wird noch klarer, dass Entrechtung und Pauperisierung zum bürokratischen Alltag gehörten und von den auf Verfolgerseite Agierenden als etwas völlig selbstverständliches verstanden wurden.

Es wäre allerdings ein Fehler, wenn sich der Nutzer bei seinen Recherchen ausschließlich auf die Akten konzentriert, die das Judaica-Inventar benennt. Relevante Informationen finden sich vielmehr in fast allen Beständen. Ich verweise aus meiner eigenen Arbeit nur beispielhaft auf die Einwohnermeldekartei, überlieferte Anwalts- und Notarakten oder die umfangreichen Bestände von Banken und Wirtschaftsunternehmen. Keinesfalls vergessen werden dürfen die Genealogischen Bestände, die viele Zusammenhänge erhellen können.

Wer sich über lange Zeit forschend mit dem Thema der Judenverfolgung befasst, verliert sehr leicht den Sinn und Zweck solcher Tätigkeit aus den Augen. So kann sich die persönliche Auseinandersetzung verselbstständigen und quasi zum Selbstzweck werden. Man tut also gut daran, sich in regelmäßigen Abständen selbst zu befragen, warum man diese Forschung überhaupt betreibt.

Geht es um Aufklärung? Geht es darum in den Akten, das zu finden, was wir regelmäßig – wie ich meine etwas leichtfertig – die „Wahrheit“ nennen? Wer von Ihnen Umberto Ecos historischen Roman Baudolino gelesen hat, weiß um die Manipulationsfähigkeit von Akten und Menschen. Es ist deshalb hilfreich, sich immer wieder die Grenzen einer solchen Wahrheitssuche bewusst zu machen. Nichts ist das, was es auf den ersten Blick zu sein scheint. Ich erinnere nur an das Titelbild von „Der Schatten des Fotografen“ – des Sachbuch-Preisträgers der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Die Auflösung auf dem Rücktitel dürfte wohl die meisten erschrocken und überrascht haben.

„Das schönste an der Vergangenheit ist, das sie nicht wiederkehrt!“

Dieser Aphorismus von Ken Kaska mag als Trost, um über die Unsagbarkeiten von Verfolgungsschicksalen hinweg zu kommen, zynisch klingen. Es bleibt aber doch eine der wenigen Gewissheiten, dass wir Geschehenes nicht ungeschehen machen können. So gerne wir das manchmal tun möchten.

Das kann also nicht die Zielstellung unserer Arbeit zu sein. Diese kann nur in der Gegenwart und Zukunft liegen. Letztendlich geht es doch immer darum, ob und welche Schlüsse wir aus dem Vergangenen für unser künftiges Handeln ziehen. Genau daran hapert es. Trotz der vielen Bücher, Vorträge und Filme.

Es greift zu kurz, hierfür den angeblich oder tatsächlich Unbelehrbaren die Schuld zuzuweisen. Wir müssen die Verantwortung hierfür auch bei uns selbst suchen.

Wenn sich die Erinnerungsarbeit fast ausschließlich an Schulen abspielt oder sich auch außerhalb dieser Bildungseinrichtungen hauptsächlich auf Kinder und Jugendliche focusiert, dann ist die breite Öffentlichkeit schon von vornherein ausgeschlossen. Mich berührt dieser „Jugendwahn“ seit langem unangenehm. Haben wir all diejenigen die über 30 sind, schon als unerreichbar abgeschrieben? Natürlich gibt es Ausnahmen, aber das sind eben Ausnahmen.

Warum trifft man bei Veranstaltungen zum Thema immer auf den gleichen Personenkreis? Wir freuen uns über jedes Wiedersehen und fühlen uns heimisch und verstanden. Aber machen wir es uns nicht zu bequem im Kreis der Gleichgesinnten?

Das führt mich zu einem weiteren Problem. Wir Menschen sehnen uns nach Gewissheiten. Deshalb wollen wir möglichst immer Gut und Böse strikt und klar voneinander trennen. Das zeigt zunächst wie wenig wir uns selbst kennen. Wir gehören selbstverständlich zu den Guten, im Sinne dieses Schubladendenkens.

Die Sehnsucht zu den Guten zu gehören, lässt sich wunderbar ausleben, wenn man sich mit jüdischer Geschichte befasst. Irgendwann verliert man soweit die Distanz zum Thema, dass man glaubt selbst Bestandteil des Schicksals der Verfolgten zu sein. Ich habe diese extreme Form von Realitätsverlust nach einem prominenten Fall das „Lea-Rosh-Syndrom“ genannt.

Auch die Tatsache, dass wir in Leipzig zuerst ein Goerdeler-Denkmal hatten und erst viele Jahre später ein Denkmal an der früheren Gemeindesynagoge ist nach meiner persönlichen Überzeugung diesem Reflex zuzuschreiben.

Was ich mahnend sagen will: Regelmäßig Abstand zum Thema suchen ist hilfreich und eben auch gesünder für alle Beteiligten.

Sich mit dem Schicksal Verfolgter zu befassen, geht nicht – ohne die Täter, Mitläufer aber auch die Helfer in den Focus zu nehmen. Den Schatten, die Verfolger bis ins heute werfen, versuchen wir nur zu gerne zu entkommen. Ein vergebliches Bemühen, wie wir eigentlich wissen sollten. Dieser Fluchtreflex ist letztendlich umso erstaunlicher, da die Verfolger doch unsere Eltern und Großeltern waren.

Dagegen reagieren wir mit großer Genugtuung, wenn die Akten einmal ein Beispiel von Widerstand und Selbstbehauptung preisgeben. Doch selbst hierbei ist Vorsicht geboten. Das zeigte mir eine Erkenntnis, die ich bei meinen Recherchen im Universitätsarchiv fand: Am 12. November 1938 unterzeichnete der Dekan der Leipziger Juristenfakultät die Promotionsurkunde für den jüdischen Rechtskandidaten Saul Lande. Man stelle sich das vor: Die Leipziger Zeitungen sind gerade in diesen Tagen voll von übelster Judenhetze, das Juridicum stand nur wenige hundert Meter von der brennenden Synagoge entfernt. Das dürfte die letzte Promotionsurkunde gewesen sein, die für einen Juden nach der Machtergreifung Hitlers ausgestellt wurde. Was für eine Tat! Aber: Kein Grund Weihrauch über die Juristenfakultät als ganzes auszustreuen, denn dort waren schon Jahre vorher andere Juden von der Promotion ausgeschlossen worden. Gleichzeitig entstanden Dissertationen, die nichts anderes waren als üble Propagandaschriften. Der Vorgang macht aber deutlich, dass es durchaus Handlungsalternativen für den einzelnen gab.

Erlauben Sie mir abschließend nochmals den bereits erwähnten Ken Kaska zu zitieren:

„Wenn man Traurigkeit in Nachdenken ummünzen kann, ist man schon ein gutes Stück weiter.“

Ja, manchmal ist man sprach- und fassungslos ob dessen, was man aus den Akten zur Kenntnis nehmen muss. Es ist dann eine enorme Herausforderung aus dieser Sprachlosigkeit wieder herauszufinden und das Erfahrene trotz allem nutzbar zu machen.

Dafür brauchen wir Kraft und eine feste Zuversicht hinsichtlich der Sinnhaftigkeit unseres Engagements. Eine der Quellen, aus welcher ich immer wieder diese Kraft schöpfen konnte, waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Hauses, lieber Herr Jäger.

Deshalb gilt ihnen mein kurzer, aber umso herzlicherer Schlusssatz: Danke!

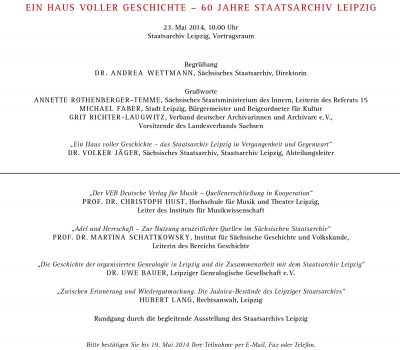

Hier können Sie den Ausstellungsflyer einsehen: